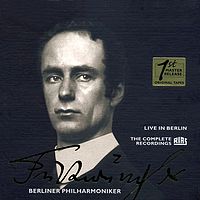

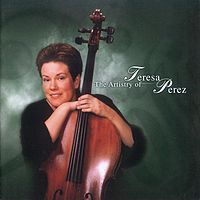

特丽莎·皮蕾兹《超时空大提琴》

来自美国的女大提琴家特丽莎·皮蕾兹,论知名度和灌录唱片的数量都不能和当代当红的大牌大提琴家相比,但这绝不意味着她是一位技艺平凡、缺乏内涵修养的音乐人,正相反,特丽莎·皮蕾兹是一位锐意求新求变,不拘泥于传统大提琴演奏模式的音乐家,她的这张《超时空大提琴》就以精湛的演绎和新颖而又不落俗套的编配手法,让听者耳目一新。

《超时空大提琴》其实是特丽莎·皮蕾个人精选辑,碟中的13首乐曲,是她分别与三组伴奏乐团合作灌录的。Track1~4录制于1995年9月,出自特丽莎几年前风靡发烧界的专辑《跨界大提琴》,合作者是哈罗尔德·法伯曼指挥的全明星敲击乐团(这队人马曾灌录另一张发烧天碟《敲击卡门》)。Track7、10录制于1999年10月,合作者是著名编曲家、钢琴家提姆·高曼与他组织的室内乐团,录音地点是著名的美国加州天行者录音室(该录音室是经典影片《星球大战》的音效制作机构,曾炮制过无数发烧录音)。其余7首乐曲录音时间和地点同Track7、10,但录音制作方式略有不同,合作者则换成作曲家提姆·詹尼斯和他组织的室内乐团。

应该说,《超时空大提琴》的卖点并不在炫技,特丽莎·皮蕾兹从头到尾并不刻意挑战高难度的技法,但她的演奏相当稳健,而且运弓非常富于歌唱性,让人听得很舒服。这张唱片最大的成功之处在于编曲者使原本大家都十分熟悉的音乐呈现出焕然一新的面貌,创意十足。像海顿的《小夜曲》、舒伯特的歌曲等这类通俗古典作品,用轻爵士乐的手法来编配,不仅不显得庸俗生硬,听起来反而像原本就是为演奏所写的乐曲那样自然巧妙。与特丽莎·皮蕾兹合作的三支乐团各具特色,表现都十分精彩。

这张唱片的音质之佳集中体现了SACD技术的优越性,主奏大提琴录制得太漂亮了!丰润温暖、细腻的音质是以往在传统CD录音上从未听到过的,足以与最佳效果的LP黑胶碟相比拟。出自《跨界大提琴》的Track1~4与原来已经很靓声的旧版24K金CD相比,在细节上要丰富得多,而动态范围也明显扩大不少。带有环绕声效果的乐曲与双声道立体的同曲版相比,令人产生分外强烈的置身现场感,伴奏乐团似乎围绕在听者周围,一件件乐器的发声定位清晰无比,恍若触手可及。Track13《绿袖子幻想曲》是以著名的英国民歌曲调改编的乐曲,音响画面绚丽多姿,电子乐器的点缀错落有致,敲击乐器的金属质感像真度极高,是极具考机价值的一曲。

55

13期

13期