这张专辑收录了意大利四重奏团演奏的舒伯特《晚期四首弦乐四重奏》。意大利四重奏团在技巧上、音色上都第一流的表现,把名噪一时的阿玛迪斯弦乐四重奏团的录音打得溃不成军。《企鹅唱片指南》评价三星带花,特别指出意大利四重奏团演奏的慢板简直太棒了。

《c小调第十二弦乐四重奏》D703,作于1820年,其实仅一个乐章,所以称作《四重奏片断》。这一个乐章为很快的快板,C小调,奏鸣曲式。以决定全曲性格震音的第一主题导入开始,第二主题为降A大调,下移大三度,与第一主题形成对照。第二主题移到降D大调,经高八度等反复4次,形成长大的发展性小结尾。发展部以降A大调开始,发展方法承续了呈示部小结尾的形态。再现部以复归于降B大调的第二主题始,再一次强调呈示部小结尾的发展,以第一主题形成尾声。

《a小调第十三弦乐四重奏》D804,标志着舒伯特进入了晚期四重奏创作阶段。这首作品在第二乐章引用了舒伯特的戏剧配乐《罗莎蒙德公主》的旋律,因此也称为《罗莎蒙德四重奏》。这部作品曲风典雅,情感细腻,在深邃而恬静的旋律中隐伏着忧郁和激动的情绪。那种稍纵即逝的美感令人着迷,成为舒伯特后期创作的杰作之一。

《d小调第十四弦乐四重奏》D810,创作于1824年,是舒伯特晚期弦乐四重奏中的杰作。由于其第二乐章采用了舒伯特创作于1817年的歌曲《死神与少女》的旋律,故这首四重奏也称为《死神与少女》。这首四重奏在内容上虽然与同名歌曲无对应联系,但其描绘的痛苦、恐惧、激情和抗争等音乐形象多少也反映了标题所表明的含义。作品以戏剧化的旋律和完美的创作技巧成为弦乐四重奏体裁中的名篇,并多次被电影和电视等其它艺术形式所引用。

《G大调第十五弦乐四重奏》D887,作于1826年。

展开

节目(13)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

24

这张专辑是爵士钢琴家今田胜与贝斯手乔治·玛耶兹合作,1977年10月在东京录制的。专辑的制作、录音仍然是由三盲鼠公司最初的“黄金铁三角”来挑大梁,是三盲鼠公司早期的优秀录音之一,声音的总体走向依然是细节丰富、定位精准、结像真实、氛围宽松、密度感好,尤其是低频的表现极为出色,在下潜深的同时又富有弹性,真是质感、量感俱备。

专辑中钢琴每个音符都录得晶莹剔透仿佛能看到今田胜的每个手指敲键一般,低音提琴拨弦的弹性更让人听的过瘾,细节丰富的像是贝斯拨弦后,琴弦的震动都能看到似的。今田胜大师的钢琴技艺毋庸置疑,同时节奏和旋律变化的控制也恰到好处,基本上各种程度的爵士乐迷应该都可以乐在其中了。

三盲鼠公司当时用最顶极的录音器材和技术来录制这张唱片,标榜他们的音乐具有摇摆性、流畅性、创意性,以及独特的个性。藤井武为制作人,神成芳彦负责录音,西择勉担任艺术指导,这个铁三角组合也一直被人怀念。长久以来音乐迷对三盲鼠的优异录音则是念念难忘,他们是最早把录音器材与录音配置图标示出来的爵士唱片之一,近场录音的真实感少有匹敌。说到三盲鼠唱片的录音效果,它们具有超一流的分离度和透明感,录音效果之好就象演奏者站在你面前演奏一样的逼真,再加上唱片旋律大都优美动人,往往使人顿生轻松洒脱之感,强烈的现场感,丝丝入扣、默契传神的演绎每每使聆听者喜出望外。

30

这张专辑精选了十六首份量最重的古典音乐精华曲子,首首精彩,而且其中还有世界首度录音的,难怪香港的音响杂志称为“天碟中的天碟”,并获得一面倒的推荐,很多发烧友在各大音响展之中,也常发现很多厂商拿来当示范CD,并被美国发烧天书TAS榜推荐。

RR首席录音工程师基思·约翰逊博士(Keith O. Johnson)是唱片界的一位传奇人物,他有着30多年的工作经验,曾多次获得格莱美录音大奖。他设计的麦克风可以将录音室内的回响效果进行准确的捕捉,并给听者以强烈的舞台空间感。RR公司的目标是再现音乐厅内的真实音响效果,在激光唱片制作中,约翰逊独创的HDCD技术为数字唱片提供了更精确、音乐味更浓的播放效果。在装有HDCD解码装置的CD机上,音响效果有明显的改善。

专辑惊人的录音效果不仅会让床头音响的使用者惊叹,更会让顶尖音响的发烧友感叹钱没白花。RR公司历年来所发行的精选集,每一张都获得很高评价,这张专辑的录音成就也极其出色,在极大动范之下,声音的厚度还保持着平衡,绝对不会有吵杂刺耳的情形出现RR每一张精选集都值得收藏,选曲精选、惊人的录音成就,是一张您错过绝对会遗撼的名盘。

37

这张专辑是指挥家乔治·塞尔与克利夫兰管弦乐团合作,演奏海顿《伦敦交响曲》的前六部。塞尔的名字与克利夫兰管弦乐团几乎是不可分割的,这是一支典型的古典乐团,它的风格和音色都特别适合于演奏海顿的作品。尽管这个乐团是一个以美国式的炫技表演和欧洲式的纯粹音响相结合的产物,但是它确实是美国音乐文化的结果。冷静而富于理性的柔美,几乎令人窒息的清晰与明净,这些特征使克利夫兰管弦乐团成为一个以均衡、细致、明快的音响而著称的乐团。塞尔始终认为演出中应当让音乐自己说话,而它所需要的一切就是准确无误的演奏。乐团中的一位演奏员曾说:“他甚至排练灵感。”显然,乐团在音乐会上的一切表现都是由事先精心准备的方针所决定,没有一丝一毫的侥幸成分。塞尔坚持让演奏员们以一种类似于室内乐的方式来演奏,互相倾听、互相感受,这样才能达到合奏的默契与自如,才能创造卓越的管弦乐效果。客观、冷静、避免感情的泛滥,这是塞尔的演出最与众不同的地方。

《伦敦交响曲》有时又被称为所罗门交响曲,是约瑟夫·海顿受伦敦的音乐会经纪人所罗门邀请,于1791年至1795年间创作的12部交响曲的总称。伦敦交响曲可分为两套,海顿第一次访问伦敦时创作的《第93-98交响曲》、与他第二次访问伦敦时创作的《第99-104号交响曲》。这张专辑收录的就是第一次访问伦敦时创作的《第93-98交响曲》。

大家都在听

斯特恩、伊斯托敏《门德尔松·钢琴三重奏》

这张专辑是小提琴家斯特恩、大提琴家罗斯、钢琴家伊斯托敏组成的钢琴三重奏团,演奏门德尔松的两部《钢琴三重奏》。

《d小调第一钢琴三重奏》作品49,完成于1839年,是门德尔松创作巅峰时期的杰作。此曲拥有令人倾心的优美旋律,以及高雅而深刻的意境。钢琴的华丽、小提琴的优雅及大提琴的感伤三者达到了室内乐均衡的要求。舒曼曾称赞其为“贝多芬以后最伟大的钢琴三重奏”。

《c小调第二钢琴三重奏》作品66,作于1845年,呈献给小提琴家兼指挥家斯博。与《第一三重奏》相比,此曲更具强烈的激情、深邃的思维与创新的技法,其如歌般的旋律悠长而鲜明,在古典结构的和谐均衡之中显露出浓厚的浪漫主义气息。

105

8期

8期

埃德温·菲舍尔《莫扎特钢琴协奏曲》

这张3CD专辑是钢琴家埃德温·菲舍尔1933-1947年间的录音室录音全集,他与多支乐团合作,演奏莫扎特的五部《钢琴协奏曲》、《回旋曲》、《小步舞曲》、《幻想曲》、《浪漫曲》、《第10、11钢琴奏鸣曲》;海顿《D大调协奏曲》。埃德温·菲舍尔并不是一位手指技巧过硬、手指犹如机器般精确完美的钢琴家,也没有所罗门那种晶莹优美的音色。既不是技巧大师、也不是音色大师,那他的名望是建筑在什么之上的呢?我觉得是一种对音乐表情、气氛、情境的准确理解、表达,有一种类似人声叙说般的合理分句和生动“语气”——在富特文格勒的指挥艺术中,这也是很突出的一个特点。当我说到“类似人声”,并不是说类似人声歌唱的“优美歌唱性”(这也是一些演奏家的特长),而是指类似人声“宣叙”“朗诵”的语气。乐句的呼吸停顿、抑扬起伏,都有着合乎作品内容需要的语气,因此能借此塑造出作品的氛围、情境、艺术意境。所以聆听他的演奏(包括聆听施纳贝尔的演奏、富特文格勒的指挥等),要注意的是他如何塑造乐句。不要去特别关注那些技术细节,而要去注意大的乐句、大线条的语气和起伏。

埃德温·菲舍尔最好状态的录音,是1930年代。尽管他的硬技巧欠佳,但在某些情况下,他的发音之美几乎无人能及,展现了自由速度和音色变化的完美结合,演奏既表现出那种至深至高的探索,又完全不显得沉重。莫扎特的作品也是埃德温·菲舍尔所擅长的,他曾被描述为“为演奏莫扎特而生的钢琴家”,这3张CD中的精彩录音就证明了这一点。

48

29期

29期

布赫宾德《勃拉姆斯钢琴协奏曲》

这张专辑是钢琴家布赫宾德与哈农库特指挥的阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团合作,演奏勃拉姆斯的两部钢琴协奏曲。这是1998-1999年在阿姆斯特丹的现场演奏录音。布赫宾德的演奏追求简单的线条、不加雕琢的简约,展现了德奥音乐的正统诠释风格,哈农库特曾对他说:“你演奏的勃拉姆斯钢琴协奏曲有我心目中最理想的声音。”通过这版演奏录音,布赫宾德的演奏功力受到全世界乐迷的肯定。

《d小调第一钢琴协奏曲》作品15,完成于1858年。起初是一首双钢琴变奏曲,之后有意改写成交响曲,最后却成为一首钢琴协奏曲。由于勃拉姆斯本人是一位优秀的钢琴家,同时又和天才女钢琴家克拉拉·舒曼相互商讨才写出这首协奏曲,所以此曲要求有相当高深的钢琴弹奏技巧。它以宏伟的构思和史诗般的概括性,反映着波涛澎湃的、憧憬式的遐想。

《降B大调第二钢琴协奏曲》作品83,作于1881年。此曲具有勃拉姆斯所独有的沉着与厚重,同时又有他明朗、温柔的另一面。1878年春,勃拉姆斯到意大利旅行,这一南欧古国的风土人情给作者留下了极为深刻的印象,由此勃拉姆斯开始构思这首乐曲。1881年三月,作者再度访问意大利,这一次彻底唤起了他的灵感,于是回国后立刻伏案疾书,当年夏天便完成了此曲。实际上,此曲中的意大利风格并不明显,但无疑是作者真实情感的流露,堪称勃拉姆斯的代表作品之一。

343

7期

7期

20世纪伟大钢琴家《玛莉亚·皮蕾丝》

这张专辑收录了玛莉亚·皮蕾丝的演奏录音,包括巴赫、舒曼、舒伯特、肖邦、莫扎特的钢琴独奏作品。在20世纪那些伟大而具有影响力的女性键盘家里面,葡萄牙籍钢琴家玛莉亚·皮蕾丝占据了一个特别的地位。多年来,她不仅是祖国少数享有世界名声的人物,也在职业生涯的各个阶段,成功地建立一种超越国界的艺术性,以公众生活中的女性这样的议题挑战那些对音乐社会学兴致淡薄的音乐爱好者,换言之,皮蕾丝从来就不是一个“随意”的艺术家,她总是表达出自己的思想、总是明白或测试自己的极限,并反映在她的艺术或各种活动上,精确度上是强健的、行为上是大胆的、决策上是毅然的她,一直追求着将她极为个人的音乐、实作的眼光转化为声音能量的方法。在她职业生涯早期,其录音中晶莹剔透的琴音和充满生气的速度令闻者不禁竖耳倾听:其触键明确而有力,分句清新而致密,她给人的印象是擅长于“纯净”美学的年轻艺术家。她录制了莫扎特所有的钢琴奏鸣曲和协奏曲、一些巴赫的协奏曲、一系列舒伯特、舒曼和肖邦的作品(包含全部的两首钢琴协奏曲、以李帕第著名的排列顺序演奏的十四首圆舞曲)。

109

29期

29期

斯塔克《德沃夏克、巴托克·大提琴协奏曲》

这张专辑是大提琴家斯塔克与斯拉特金率领的圣路易斯交响乐团合作,演奏德沃夏克《大提琴协奏曲》、巴托克《中提琴协奏曲》(改编为大提琴演奏)。

德沃夏克《b小调大提琴协奏曲》作品104,作于1894-1895年,是德沃夏克的代表作之一,而且也是少数几部广受世人喜爱的大提琴协奏曲杰作之一。此曲内容的深度、鲜明的形象以及交响发展的规模等方面,更接近于他的最后两部交响曲,可以说是德沃夏克停留美国期间的最后巨构,曲中旋律优美,更由于写作于美国,把美国的地方色彩和波希米亚民谣曲调巧妙地融合起来,产生独特的魅力。表达了作者对祖国和人民命运的思念,还有作者对初恋女友的哀悼,这些复杂的感情交织在一起,可以给人巨大的感动。

巴托克《中提琴协奏曲》是中提琴协奏曲中的杰作,运用独特的表现手法鲜明表达出中提琴多重性格的戏剧性音色特点,将中提琴作为主奏乐器的温柔迷人的中音区魅力发挥得淋漓尽致。这首《中提琴协奏曲》表现了亢奋、忧郁、深沉的情感,其实正是巴托克本人性格中内向部分的真实写照。不仅是中提琴协奏曲中得杰作,也是现代派音乐中的先声。

148

6期

6期

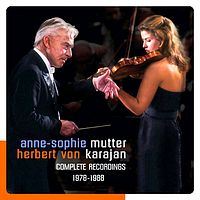

穆特、卡拉扬《1978-1988录音集》

这套专辑是“小提琴女神”穆特与“指挥皇帝”卡拉扬合作,1978-1988年录制的合辑。1976年,卡拉扬听到德国女孩慕特的演奏后,被这位14岁小女孩成熟的演出大感惊奇,称为“自梅纽因以来最杰出的音乐天才”,并且在1978年带着她录下了莫扎特的《第三、五号小提琴协奏曲》。

1988年至今的二十多年间,穆特在全世界不同国家的演出和在不同的专辑中,都有演奏以上贝多芬、勃拉姆斯、柴科夫斯基、门德尔松与莫扎特的小提琴协奏曲,穆特也有了自己强烈的主见与表现,并深受爱乐者的肯定与喜爱。但无法改变的是,穆特与卡拉扬的录音中,穆特那甜美的音色、不疾不徐的大将之风以及美丽清新、细腻而又充满光泽的琴音表现,使得此套唱片至今畅销不已。作为见证指挥大师卡拉扬与神童穆特的美好岁月,这套专辑在音乐史又有着上无可取代的地位。

穆特演奏风格十分严谨,这多半是受到了卡拉扬对于音乐节奏的严格控制,虽然穆特时常会按照自己的想法来改变演奏的节奏,但和卡拉扬一样的是,穆特从不会篡改乐曲本身的意图。

作为一名指挥,卡拉扬对穆特没有太多的技术上的要求。穆特早年的演奏技术还很不完善,但卡拉扬对于这一点的“纵容”体现了卡拉扬高超的艺术哲学,他从来不过分注重技巧,他对技巧的要求仅限于能够把自己对音乐的理解想法准确的表达出来的水平。事实上也证明,穆特在对乐曲非凡的的表现力及在技巧上的快速进步,与卡拉扬对穆特在艺术上的“纵容”是极富远见的。

61

27期

27期

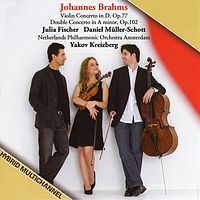

勃拉姆斯《小提琴协奏曲、双重协奏曲》

这张专辑是小提琴家朱莉娅·费舍尔、大提琴家丹尼尔·穆勒-修特与克莱兹伯格指挥的荷兰阿姆斯特丹爱乐乐团合作,演奏勃拉姆斯的小提琴协奏曲和双重协奏曲。朱莉娅·费舍尔在充满温暖人性与丰富情感的演奏里注入强烈性格,在毫不沉溺之下,她让每一乐句都充分歌唱。更令人惊讶的是,她所制造出来的紧张感与气度丝毫不亚于男性演奏家,这张专辑能获得各家媒体一致佳评绝非偶然。与同样来自德国的大提琴家丹尼尔·穆勒-修特合作的双重协奏曲,两人外在精湛的技巧与内在丰富的音乐性,在水乳交融、白热化的演奏下,绝对是地道的德奥传统,也是此作品演奏的21世纪新标杆。

勃拉姆斯《D大调小提琴协奏曲》作品77,完成于1878年夏秋之际,1879年元旦在莱比锡格万特豪斯首演。这是勃拉姆斯为当时著名的小提琴演奏家约·阿希姆而作的,首演由约·阿希姆独奏。此曲具有浓厚的田园牧歌风味和匈牙利民歌情调,那种安详与厚重相得益彰的感觉,正是勃拉姆斯所独具的特色。在这部作品中,勃拉姆斯成功地将浪漫主义的激情与古典主义的严谨结合起来,并在曲式上有很多大胆创新。

勃拉姆斯《a小调双重协奏曲》作品102,作于1887年,是勃拉姆斯最后一部管弦乐作品。他之所以创作这部作品,是以表示他有与他的老友约·阿希姆言归于好的意图。这部作品1887年10月18日在科隆首演,由勃拉姆斯指挥,约·阿希姆演奏小提琴,豪斯曼演奏大提琴,最后题赠给约·阿希姆。作曲家不善言谈,一生连一部传记都没有,他的所有情感和思想都通过他的音乐表现。

254

6期

6期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司