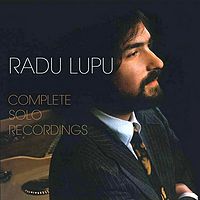

鲁普《钢琴独奏录音辑》

这套合辑收录了钢琴家拉杜·鲁普的独奏录音。包括贝多芬、勃拉姆斯、舒伯特、舒曼等四位德国作曲家的钢琴独奏作品,还附加一部贝多芬《第三钢琴协奏曲》,由劳伦斯·福斯特指挥的伦敦交响乐团担任协奏。

鲁普的演奏比较集中于他喜爱并适合的作曲家,从这套CD就非常充分地说明了这一点。十张唱片里包括两张贝多芬的作品、两张勃拉姆斯的作品、五张舒伯特的作品与一张舒曼的作品。录音的时间从1970年一直到1993年,其中大多数是在20世纪70年代与80年代的前期录的。

拉杜·鲁普于1945年出生在罗马尼亚加拉茨——那是在多瑙河畔的一个美丽的城市。他从小就表现出突出的音乐天赋。1961年,鲁普获奖学金赴莫斯科留学,那时还不满16岁。到莫斯科学习两年后被推荐给著名的钢琴大师海因利希•涅高兹。这对一位年轻的钢琴学生来说绝对是最高的褒奖了。因为涅高兹的门下曾经出过举世闻名的里赫特和吉列尔斯这样的20世纪最伟大的钢琴家。鲁普虽比以上两位要小三十岁左右,但也可说是他们的“同门师弟”了。尤其从以后鲁普的演奏来看,完全传承了里赫特和吉列尔斯的优点,非但不亚于这两位前辈师兄,在某些方面还真有“青出于蓝”之妙。

30

115期

115期